Le contrôle des données personnelles sur Internet a changé plusieurs fois de mains au fil des décennies. Les plateformes centralisées détiennent aujourd’hui une influence considérable sur la circulation de l’information et la monétisation des contenus. Pourtant, les règles du jeu continuent d’évoluer, bousculant les modèles économiques établis et redistribuant les rôles entre utilisateurs, créateurs et entreprises.

Des mutations technologiques majeures redéfinissent la propriété numérique et les modes d’échange en ligne, créant de nouveaux enjeux pour les acteurs du secteur et pour la société dans son ensemble.

Du web 1.0 au web 3.0 : comment le web a évolué sous nos yeux

L’histoire du web ne suit pas une trajectoire linéaire, bien au contraire. Elle se construit par à-coups, sur fond de ruptures et de réinventions. Tout commence à la fin des années 1960 : Arpanet, réseau militaire américain, trace la première ébauche d’internet. Puis, en 1989, un certain Tim Berners-Lee, au CERN, imagine le World Wide Web. Le Web 1.0 débarque, propulsé par le HTML et le protocole HTTP. Il offre un contenu statique : ici, on lit, on ne répond pas. L’information descend, sans retour.

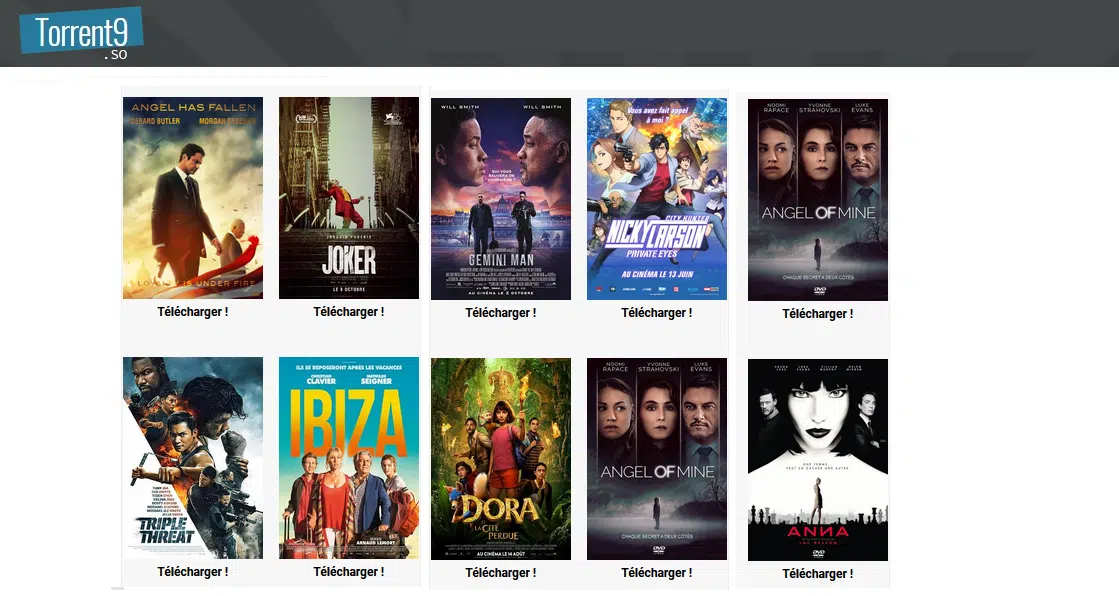

Avec l’avènement du Web 2.0, la donne change radicalement. Forums, blogs, réseaux sociaux : chacun peut s’exprimer, publier, commenter. Les technologies évoluent (HTML5, JavaScript, CSS3), les plateformes s’imposent, et la centralisation devient la règle. Les GAFA captent et exploitent les données personnelles à grande échelle. Le web devient social, mais la question de la confidentialité vient assombrir le tableau.

Aujourd’hui, le Web 3.0 s’installe progressivement. On l’appelle aussi web sémantique. Sa promesse : rendre à l’utilisateur la maîtrise de ses données grâce à la décentralisation. La blockchain en est l’épine dorsale, porteuse de transparence, de sécurité, de résistance à la censure et d’une gouvernance partagée.

| Web 1.0 | Web 2.0 | Web 3.0 |

|---|---|---|

| Pages statiques, lecture seule | Contenus générés par les utilisateurs, centralisation | Décentralisation, propriété des données, blockchain |

Déjà, le Web 4.0 fait parler de lui. Bientôt, l’intelligence artificielle omniprésente, l’informatique quantique et la réalité augmentée pourraient se mêler à la partie. Une nouvelle ère s’annonce, où la frontière entre science-fiction et réalité s’efface un peu plus à chaque avancée.

Web 2 vs Web 3 : quelles sont les vraies différences ?

Le contraste entre Web 2.0 et Web 3.0 ne se réduit pas à une question de technologies. Ce sont deux philosophies qui s’affrontent, deux visions de l’internet et de la gestion de la donnée. Le Web 2.0, bâti par les GAFA, se caractérise par la centralisation à outrance. Les plateformes orchestrent les échanges, absorbent les données, contrôlent la valeur créée. L’utilisateur produit du contenu, mais il abandonne la maîtrise de ses informations. Les réseaux sociaux prospèrent sur cette logique : rassembler pour mieux exploiter.

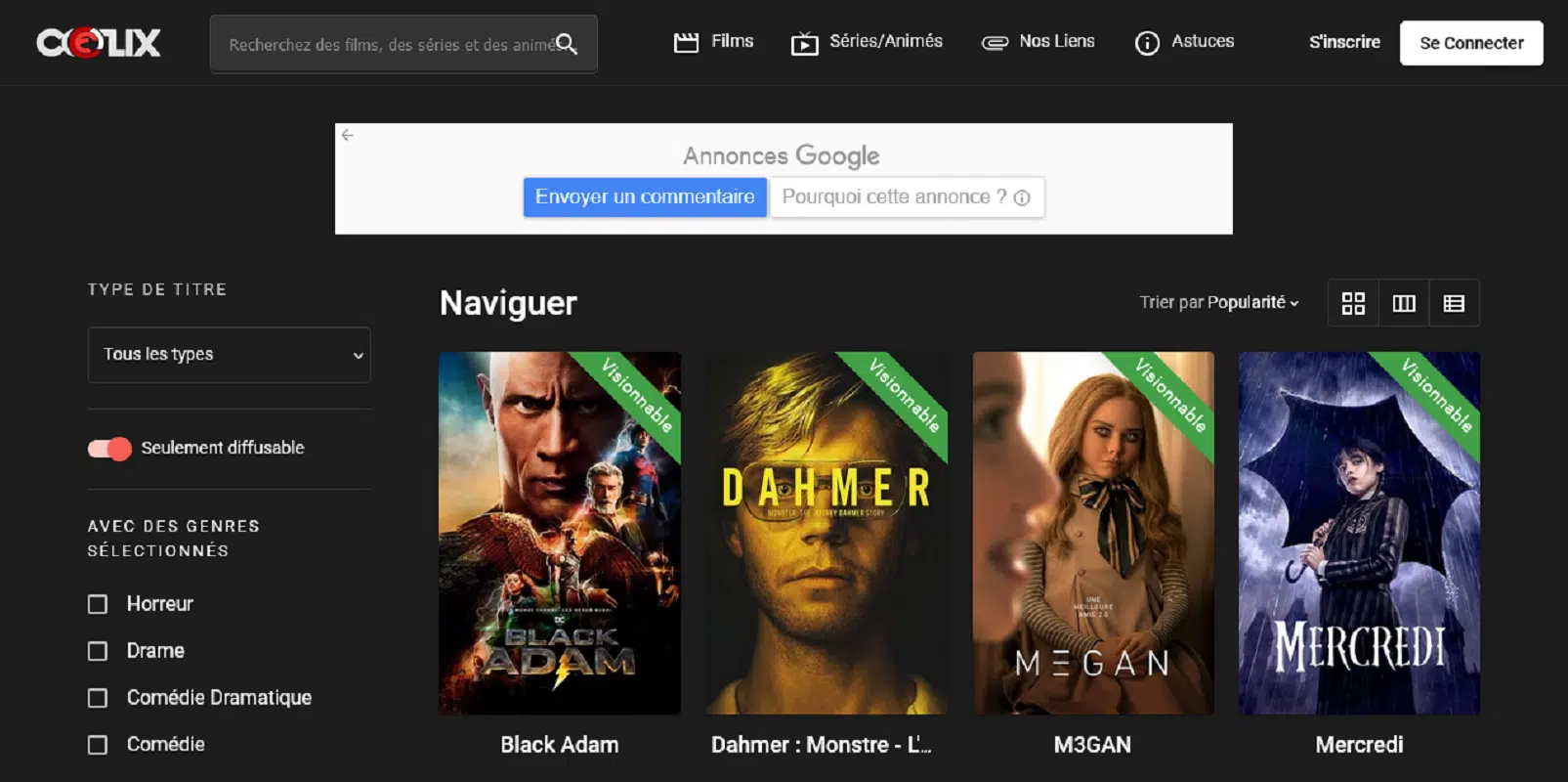

Face à ce modèle, le Web 3.0 propose une rupture nette. Cette fois, la décentralisation s’impose, portée par la blockchain. On assiste à une redistribution complète : les données ne passent plus par un centre unique, elles circulent sur un registre déployé à l’échelle mondiale. Les concepts de crypto-monnaies, de NFT, de smart contracts bouleversent la propriété et la confiance en ligne. Les DApps (applications décentralisées) s’installent, tandis que le portefeuille numérique devient le sésame personnel pour accéder à ses actifs ou à son identité.

Pour mieux distinguer les deux approches, voici ce qui les oppose en profondeur :

- Web 2.0 : centralisation, extraction massive de données personnelles, revenus principalement issus de la publicité.

- Web 3.0 : décentralisation, reprise du contrôle sur les données, apparition d’une gouvernance communautaire.

Le Web 3.0 va bien au-delà d’une simple évolution technique. Il modifie la structure même de la confiance sur internet. Les systèmes de finance décentralisée, la résistance à la censure, l’interopérabilité entre plateformes incarnent un basculement : le pouvoir revient à l’individu. Ce sont deux mondes qui s’opposent : organisation pyramidale face à écosystème distribué, dépendance à la plateforme contre autonomie de l’utilisateur.

Impact sur notre quotidien : ce que ces évolutions changent pour les utilisateurs et les entreprises

La structure du web se répercute aujourd’hui dans tous nos usages. Sur le Web 2.0, l’utilisateur abandonne ses données à des plateformes qui les transforment en matière première pour le ciblage publicitaire. Les géants du web, en particulier les GAFA, règnent sur les identités et les contenus. Pour accéder à un service, rien de plus banal : inscription, adresse email, mot de passe, et souvent une collecte intensive d’informations personnelles. Cette logique a fait du commerce de la donnée une norme, et la confidentialité est devenue un enjeu brûlant.

Le Web 3.0 redistribue les cartes. L’utilisateur reprend la gestion de ses informations via des portefeuilles numériques. Plus besoin d’un compte sous le contrôle d’un géant du net : l’identité numérique se construit, se conserve, se transmet à l’initiative de chacun. Œuvres, jetons, monnaies : tout repose sur la blockchain. Pour les entreprises, ce nouveau paradigme impose une transformation profonde. La fidélité se construit désormais sur la transparence, l’ouverture à la co-construction, voire la participation des clients à la gouvernance communautaire.

Trois conséquences concrètes se dessinent :

- Contrôle des données : l’utilisateur choisit qui peut accéder à ses informations et dans quelles conditions.

- Finance décentralisée : les échanges se font de pair à pair, sans intermédiaire, de manière transparente.

- Résistance à la censure : les contenus et les actifs numériques restent accessibles malgré les tentatives de blocage.

La transition du Web 2 vers le Web 3 oblige chacun, entreprises comme particuliers, à repenser ses habitudes. Désormais, la confiance, la transparence et la souveraineté numérique deviennent des critères structurants dans la conception des services et l’innovation digitale.

Web3, promesses et défis : vers un internet plus libre et décentralisé ?

Le Web 3 se positionne comme le grand rival de la centralisation digitale imposée par le Web 2. À la base de cette révolution, la blockchain agit comme un arbitre invisible : elle instaure la confiance sans passer par un acteur unique. Grâce à elle, émergent crypto-monnaies, NFT, smart contracts : autant d’outils qui bouleversent la possession et l’échange numérique. Désormais, chacun détient ses propres clés : le portefeuille numérique devient le point d’ancrage de son identité en ligne.

Ce modèle distribué favorise le développement des DApps, des applications décentralisées hébergées directement sur la blockchain. Elles fonctionnent sans plateformes dominantes et promettent une résistance à la censure inédite. La finance décentralisée (DeFi) prend de l’ampleur : prêts, échanges, investissements s’effectuent sans intermédiaire, portés par des algorithmes accessibles et transparents.

Les ambitions du Web3 se traduisent de plusieurs manières :

- Gouvernance communautaire : les DAO (organisations autonomes décentralisées) expérimentent de nouveaux modèles de gestion collective, où chaque utilisateur a un vrai pouvoir de décision.

- Propriété utilisateur : chaque jeton, chaque contenu numérique appartient à son détenteur, qui contrôle réellement sa circulation.

- Interopérabilité : les services communiquent entre eux sans cloisonnement, portés par des standards ouverts.

Ce web distribué n’est pas sans défis. Scalabilité, prise en main parfois complexe, gouvernance encore en rodage : la route est semée d’embûches. L’équilibre entre sécurité, transparence et adoption à grande échelle nourrit des débats passionnés, tant sur le plan technique qu’éthique. Pourtant, la promesse d’un internet où l’utilisateur échappe aux diktats d’un centre unique séduit chaque jour davantage. Créateurs, développeurs, défenseurs de la liberté numérique : tous scrutent ce nouvel horizon, bien décidés à façonner un internet qui ne se contente plus du statu quo.